ルターの宗教改革から始まった近代思想の誕生とは

こんにちは。最近、哲学に興味を持ち始めた哲太です。「それって言う必要がありますか?」が口癖のくせ者です。

前回は、ルターが宗教改革を起こすまでの経緯について、くわしくお話ししました。

今回は、ルターが『キリスト者の自由』で説いた思想の核心と、その思想が現代社会にまで及ぼしている影響について、できるだけわかりやすくお伝えしていきたいと思います。

前回のまとめ

ルターは、贖宥状(免罪符)を売って私腹を肥やすカトリック教会の腐敗に怒り、95カ条の論題を発表。

そして『キリスト者の自由』という小さな本を書き上げ、改革を訴えました。

ルターの主張とは? 〜すべての人は平等で自由〜

ルターの主張で最も革新的だったのは、「すべてのキリスト者は平等で自由である」という考え方です。これは当時としては、とても大胆な主張でした。

たとえば、現代の会社組織で「社長も平社員も全く同じ。役職は関係ない。みんな平等だ」と主張するようなものです。さらにルターは「社長の承認がなくても、一人一人が自分の判断で仕事を進めていい」とまで言っているのです。

具体的にルターは、このように主張しました。

「神様から選ばれた特別な人なんていません。聖職者も一般の信者も、神様の前ではみんな平等です。大切なのは、一人一人の信仰心だけです」

これは現代の言葉に置き換えると、「会社の中で特別な人なんていない。一人一人が自分の良心に従って、自由に判断し行動すればいい」というような考え方です。

また、ルターは「善い行い」についても、画期的な考え方を示しました。

「善い行いをすれば善い人になれる」というのが当時の考え方でしたが、ルターはこれを逆転させたのです。

「善い人だから善い行いをする」というのがルターの主張です。現代ふうに言えば、「ノルマをこなすために仕事をするのではなく、良い仕事がしたいから自然と頑張る」というような発想の転換です。

信仰の個人主義という革新的な考え方

さらにルターは、「一人一人が直接、神様と向き合えばいい。教会や聖職者は必要ない」とまで言い切りました。これは当時としては、とても衝撃的な主張でした。

なぜなら、それまでのキリスト教では、「神様と人間の間には必ず教会が必要」と考えられていたからです。現代で言えば、「上司の承認がなければ何もできない」という考え方が、「一人一人が自分で判断して行動できる」という考え方に変わるようなものです。

ルターの思想が世界に与えた影響 〜近代思想の始まり〜

ルターの思想は、その後の世界に大きな影響を与えました。特に重要な影響を3つご紹介しましょう。

近代資本主義への影響

1つ目は、実は私たちが当たり前のように使っている、お金や経済の仕組みにまで及んでいます。

ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは、1904年の著書『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で興味深い指摘をしています。

プロテスタントの人々は、「一生懸命働くことは神様に喜ばれる」と考え、質素に暮らしながら懸命に働きました。そのため、自然とお金が貯まっていきます。

このお金を何に使うか? 贅沢はいけないと考えるプロテスタントの人々は、そのお金を新しい事業に投資しました。これが、今の資本主義の始まりだというのです。

たとえば、19世紀のアメリカで活躍した金融家J.P.モルガンは聖公会の会員として、また実業家のジョン・D・ロックフェラーはバプテスト教会の会員として知られ、得た利益の相当額を社会事業に投資しました。

「働いて得た富を、さらに社会の発展のために活用する」という考え方は、ルターの思想が生み出した新しい価値観だったのです。

個人主義とアイデンティティの誕生

2つ目の影響は、「個人」という考え方の誕生です。

フランシス・フクヤマは著書『アイデンティティ』で、西洋で「自分とは何か」を考える「アイデンティティ」という概念が生まれたのは、ルターの宗教改革の時期だと指摘しています。

それまでの時代、人々は「私は○○家の者」「私は△△村の住人」というように、所属する集団で自分を定義していました。しかしルターは「一人一人が直接神様と向き合える」と説きました。

これは「あなた自身で考え、判断しなさい」という宣言でもあったのです。

たとえば、みなさんが毎日SNSに投稿する時のことを考えてみましょう。「いいね」の数を気にしたり、他の人の反応を見たりしながらも、最終的には「これを投稿するかどうか」は自分で判断していますよね。

この「自分で判断する」という当たり前の感覚も、実はルターの思想がきっかけで広まったものなのです。

自由の両面性という課題

3つ目は、実は負の側面も含んでいます。

ドイツの心理学者エーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』という本で、興味深い指摘をしています。

フロムによれば、「自由」には大きな責任が伴います。「一人一人が直接神様と向き合える」というのは、言い換えれば「一人一人が自分の人生に責任を持たなければならない」ということでもあるのです。

これは現代のわたしたちにも通じる課題です。

たとえば、SNSでの投稿の責任は誰にあるのでしょうか? 「みんなが投稿しているから」「上司に言われたから」ではなく、最終的には投稿した本人に責任があります。

この「自由」と「責任」の重さに耐えられず、かえって誰かの指示に従うことを選ぶ人も出てくるというのです。

フロムは、このような心理が1930年代のドイツでナチズムが台頭する一因になったと指摘しています。

「自分で考え、判断する」という自由の重さに耐えられない人々が、強力な指導者の言うことを無条件に受け入れてしまったというのです。

まとめ 〜現代に生きるルターの思想〜

ルターの『キリスト者の自由』は、500年以上前に書かれた小さな本でしたが、その影響は現代にまで及んでいます。

- 「一人一人が平等で自由である」

- 「自分の判断で行動できる」

- 「働いて得た富を社会のために活用する」

これらの考え方は、すべてルターの思想がきっかけとなって広まりました。

同時に、「自由」には必ず「責任」が伴うということも、私たちは忘れてはいけません。SNSでの投稿一つとっても、その内容に責任を持つのは投稿者自身です。

このように、500年以上前にルターが訴えた「自由」と「責任」の問題は、デジタル社会を生きる現代の私たちにも、重要な示唆を与えてくれているのです。

次回は、ルターの思想の影響を受けた哲学者の一人、デカルトの『方法序説』について解説していきたいと思います。

【参考資料】

「新訳 キリスト者の自由・聖書への序言」

「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」

「IDENTITY(アイデンティティ)尊厳の欲求と憤りの政治」

「自由からの逃走」

「方法序説」

「世界のエリートが学んでいる 教養書必読100冊を1冊にまとめてみた」(KADOKAWAオフィシャルサイト)

あわせて読みたい記事

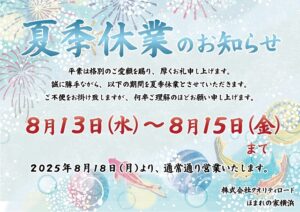

※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」の哲太が執筆しました