デカルトの4つのルールと合理主義哲学の誕生

「これは本当に存在するのだろうか?」

目の前にあるコーヒーカップを見つめながら、私たちの先祖は400年前にそんな疑問を持ちました。

その人の名は、デカルト。

彼が見つけた「物事の正しい考え方」は、現代を生きる私たちの生活にも大きな影響を与えているのです。

こんにちは。最近、哲学に興味を持ち始めた哲太です。「それって言う必要がありますか?」が口癖のくせ者です。

今回はデカルトについて解説していきます。

17世紀のヨーロッパで活躍したデカルトは、「すべてのことを疑ってかかる」という考え方で、それまでの常識を大きく変えたと言われています。

そして、彼が見つけた4つの「正しく考えるルール」は、現代のビジネスの世界でも活用されているんです。

たとえば、みなさんもよく知っているマクドナルドの120円コーヒー。実は、このヒット商品も、デカルトの考え方を使って生まれたものなのです。

すべてを学び尽くした天才の決断 〜デカルトが中世の学問を見限った理由〜

1596年、フランスのある裕福な貴族の家に、一人の赤ちゃんが生まれました。その子が、後に「近代哲学の父」と呼ばれることになるデカルトです。

小さい頃から「なぜ?」「どうして?」という疑問を持つことが大好きだった彼は、当時最高の学校とされていたラ・フレーシュ学院に入学。

この学校では、哲学や数学を中心に、当時のヨーロッパで最高レベルの教育が行われおり、さらにデカルトは、ポアティエ大学でも学び、法律や医学まで勉強しました。

でも彼の「知りたい!」という気持ちは、まだまだ満たされませんでした。

そこでデカルトは、哲学、数学、医学、法律、詩はもちろん、今では科学的ではないとされる錬金術や占星術、さらには魔術まで、ありとあらゆることを学んでいったのです。

でも、たくさん学べば学ぶほど、「本当にこれで正しいのかな?」という気持ちが大きくなっていきました。

「もっと確かなことを知りたい!」そう考えたデカルトは、本の中の知識だけでなく、実際の世界を見てみようと決心します。

そして9年間かけて、ヨーロッパ中を旅して回り、いろいろな国の人々と出会い、様々な文化や考え方に触れていったのです。

デカルトが9年間の旅の中で発見したのは、驚くべき事実でした。

それは「自分の常識は、実は間違いだらけかもしれない」ということです。たとえば、フランスでは当たり前だと思っていた考え方が、別の国では全く通用しなかったり、むしろ「おかしなこと」として扱われたりすることが、たくさんあったのです。

このような経験を通じて、デカルトは大きな決心をしました。

「今まで正しいと思い込んでいたことを、もう一度ゼロから考え直そう」。

そう決意したデカルトは、旅から戻ると静かな部屋に閉じこもり、「本当の真実とは何か」を探し始めたのです。

世界を変えた4つのルール 〜シンプルだからこそ使える〜

当時のヨーロッパでは、古代ギリシャやローマから伝わってきた考え方が、まだまだ強い力を持っていました。特に「論理学」は、物事を正しく考えるための大切な方法として、多くの人々に重んじられていた時代。

しかしデカルトは、この論理学にも大きな問題があることに気がついたのです。

「今ある論理学は、すでにわかっていることを上手に説明することはできます。でも、新しい真実を見つけ出すことはできません」。デカルトはそう考えました。

そこでデカルトは、自分で新しいルールを作ることを決意します。

そのとき、デカルトが参考にしたのが「数学」でした。実はデカルトは、数学者としても大変な才能を持っていました。今でも私たちが中学校で習う「x軸とy軸」の考え方を生み出したのも、このデカルトなのです。

「数学のように、誰が見ても間違いのない、シンプルなルールを作ろう」

そう考えたデカルトは、4つの大切なルールを考え出しました。デカルトが考え出した4つのルールは、とてもシンプルなものでした。

1つ目は「明証性の規則」。

これは「絶対に確かだと言えることだけを受け入れよう」というルールです。つまり、「なんとなく」や「きっと」という曖昧な考え方は避けて、どこから見ても間違いないと確信できることだけを信じよう、という考え方です。

2つ目は「分析の規則」。

難しい問題があったとき、それを小さな部分に分けて考えようというルールです。たとえば、「数学の成績を上げたい」という大きな目標があれば、「計算力をつける」「公式を覚える」「問題を解く時間を増やす」といった、より小さな目標にわけて考えるのです。

3つ目は「総合性の規則」。

これは「簡単なことから順番に考えていこう」というルールです。階段を上るように、一歩一歩確実に進んでいこうという考え方です。

そして4つ目が「枚挙の規則」。

これは「最後にもう一度、全体を見直してみよう」というルールです。

この4つのルールは、今では「演繹法(えんえきほう)」と呼ばれ、科学の世界で広く使われている考え方の、基礎となりました。

実は、この考え方のおかげで、科学は大きく進歩することができたのです。

ビジネスに活きるデカルトの思考法 〜マクドナルドの成功事例〜

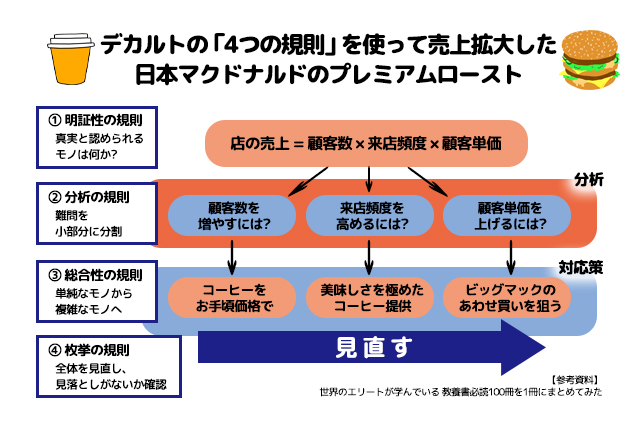

では、この4つのルールは、現代のビジネスでどのように活かされているのでしょうか。冒頭でお話したマクドナルドの例を、もう少しくわしく見ていきましょう。

2008年、日本マクドナルドは「プレミアム・ロースト」というコーヒーを100円で発売しました。実は同社は、それまでにも1998年と2007年に、本格的なカフェ事業に挑戦していましたが、うまくいかずに撤退していました。

ところが、この100円コーヒーは大きな成功を収めたのです。

なぜ成功したのでしょうか。

それは、当時の原田泳幸社長が、デカルトの4つのルールを完璧に実践していたからだと考えられています。どのように実践したのか、順番に見ていきましょう。

まず「明証性の規則」。

原田社長は「店の売上は、お客様の数×来店回数×1回あたりの購入金額で決まる」という、誰もが認める確実な事実から出発しました。

次に「分析の規則」。

この3つの要素(お客様の数、来店回数、購入金額)をそれぞれ別々に考えていきました。

そして「総合性の規則」。

簡単なことから順番に考えていった結果、

「美味しいコーヒーを手頃な価格で提供すれば、新しいお客様が増える」

「コーヒーは毎日飲むものだから、常連さんになってもらいやすい」

「コーヒーを買いに来たお客様に、ついでにハンバーガーも買ってもらえる」

という結論にたどり着いたのです。

最後に「枚挙の規則」。

計画全体を見直して、見落としがないかを確認しました。その結果、3つの要素がお互いに良い影響を与え合って、売上が上がることが確認できたのです。

このように、デカルトの4つのルールは、現代のビジネス戦略を考える上でも、とても役立つ考え方なのです。

でも、デカルトの功績はそれだけではありませんでした。

実は、デカルトのおかげで、科学は大きく進歩することができたのです。

当時のヨーロッパでは、新しい科学の考え方は激しい弾圧を受けていました。たとえば、有名な科学者のガリレオ・ガリレイは、「地球が太陽の周りを回っている」という正しい説を唱えたために、宗教裁判にかけられてしまいました。

このような時代に、デカルトは「物事を正しく考える方法」を示してくれたのです。その結果、多くの人々が「真実とは何か」を考えるようになり、科学は急速に発展していきました。

デカルトの4つのルールは、問題を解決するための「道具」として、とても便利なものです。

でも、それ以上に大切なのは、デカルトが教えてくれた「本当のことを知りたい」という気持ちかもしれません。

「これって本当に正しいのかな?」

「もっと良い方法はないのかな?」

そんなふうに考える習慣を、デカルトは私たちに残してくれました。現代を生きる私たちも、デカルトのように「真実を探求する心」を持ち続けることが大切なのではないでしょうか。

次回は、デカルトがたどり着いた「絶対に疑えない真実」について、さらに詳しくお話ししていきたいと思います。お楽しみに!

【参考資料】

「方法序説」

「世界のエリートが学んでいる 教養書必読100冊を1冊にまとめてみた」(KADOKAWAオフィシャルサイト)

あわせて読みたい記事

※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」の哲太が執筆しました