三十一音の響きで心の中を詠み上げる短歌の世界

なんとかなる

詠み人知らず

ありがとうの気持ちをもって

自分らしくやってみよう

おーはようございまーす!

神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」Webチームのオッサーです。

今回、いきなり冒頭に掲げた言葉は、ほまれの家横浜の一日の最後に行われる終礼の際に話されることの多い、「幸せの4つの因子」の内容を三十一音にまとめたものです。

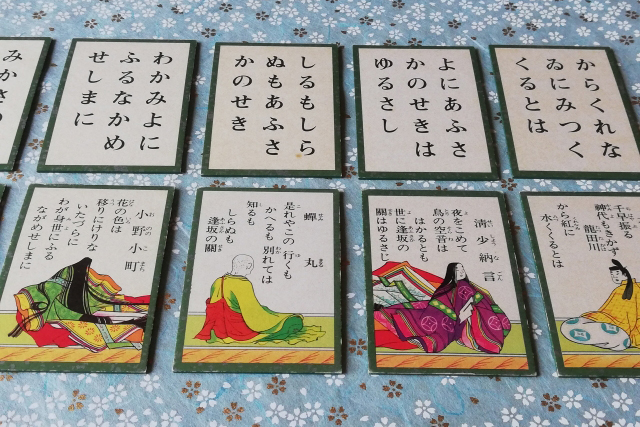

日本語には「短歌」という表現形式があります。

シソならではの華やかな香りが口の中に広がる、爽やかな飲み口の焼酎のことじゃなくて、タンカですよ。

この短歌。

歌にするという意識がなくても、五・七・五・七・七のリズムに乗せて三十一音に乗せて表現すると、不思議なことに、なんやかやで短歌になってしまうんですよね。

そういえば今は、XなどのSNS上で、かなり短歌が流行っている模様。

試しに「#tanka」で検索してみて下さい。

さまざまな人が、さまざまな背景を持ってその表現をしています。

中には、上の句だけ本歌取りされて、さらに新しい展開に広がる一首もあったりして。

そんなわけで今回は、短歌についてオッサーなりに取り上げたいと思います。

万葉の世からネットへ受け継がれ

ちょっとここで、ざっと短歌の歴史をオッサー解釈で振り返ってみます。

短歌の始まりについては諸説あるようですが、日本で最初の歌集と言えば「万葉集」。

ここには4500首の歌が収められ、そこで歌われているテーマは宮廷・恋愛・哀悼などなどで、農民から天皇まで、幅広い人々のことが歌われています。

この当時の和歌の特徴と言えば、素朴で素直な感動を表現していて、そのことを「ますらおぶり」なんて言われたりしていました。

歌人や貴族階級の人々が、宮廷の儀式や宴会で披露するもので、「それ、わかるー」「しみるー」みたいな感じで短い歌の中で共感を集めたりする、教養ある「たしなみ」として広がっていったようです。

万葉集からしばらくたって編纂されたのが、醍醐天皇の勅命によって編纂された日本初の勅撰和歌集「古今和歌集」。

ここでは、紀貫之(きのつらゆき)が、和歌の定義のようなことを書いていますね。

引用すると長くなってしまうので、ざっと書いてしまうと、

- 和歌とは、人の心を種に、それがさまざまな言の葉になったもの。

- 生きる人はみんな、見聞きしたり、経験したりすることがたくさんある。

- そこで感じたことや湧き上がってきた感情を、見たもの聞いたものに託し、こと寄せて表現する。

それが和歌である……と、書いています。

心の中にあるものが言葉で表現されることで、それが他の人にもはっきりと見えるようになる。

小さな種が芽を出し、やがて大きく枝を広げ、豊かに葉を茂らせる。

紀貫之は和歌を、「種」と「葉」という植物由来の言葉を用いて表現し、歌を詠むという行為の本質を、草木の持つ自然の力に重ねています。

思いを可視化し、共感を得て、社会に大きく広がっていく。

当時の和歌はそんな、共通言語としての和歌だったのかもしれませんね。

その後、平安時代には多くの恋愛の歌が生まれ、物語文学なども生まれました。

平安時代の貴族階級には、直接には会わず、顔を合わせず、和歌を取り交わして交際が始まる……という、現代では理解しがたい恋愛文化もあったようです。

で、ここからグっと時代を進ませます。

明治中期になると、短歌の世界に革命を起こす人が登場するんですよね。

それが、正岡子規。

プロフィール写真を真横から撮っている、「小峠英二か正岡子規かクイズ」でおなじみの、あの正岡子規です。

平安時代以降、言葉に二つの意味を掛け持たせたりだとか、元となる過去の歌から一部を取り入れる本歌取りだとか、そういうルールや歌の詠み方が続いてきた中で、正岡子規は短歌界に革命を起こします。

正岡子規の歌風は、徹底された「写生」。

これまでの、言葉のかけ合わせや本歌取りなどの伝統的なルールを無視して、自分が生活する中の、見たまんまを詠んだ人物です。

瓶にさす 藤の花ぶさ みじかければ

正岡子規

たたみの上に とどかざりけり

意味は「花瓶に差した藤の花房は短く、畳の上まで届かないでいる」ということで、本当に見たまんまをそのままに詠んでいるいる作品。

だけど、当時の人から見たら斬新だったようです。

何年か前にM-1グランプリのチャンピオンになったコンビのネタが、漫才なのか漫才ではないのかと論争になったことがありました。

正岡子規の短歌は当時、それくらいは斬新なイメージを世の中に与えたのではないかと、オッサーは勝手に感じています。

なお、正岡子規が登場してから、この三十一音の表現は「短歌」と呼ばれるようになりました。

そこからさらに、ググっと時代は進んで、1980年代。

ここでまた、短歌の世界に革命が起こります。

その革命を牽引したのが、俵万智。

日本の7月6日をサラダ記念日にしてしまった歌人です。

- 文語体ではなく口語体で軽やかに詠んだこと。

- 感情を的確に伝えるためにフィクションも織り交ぜて詠む物語性。

当時は「ライトヴァース」なんて言葉も誕生し、日常の気分を口語体で軽やかに詠む短歌が流行しました。

当時のオッサーの記憶をたどると、「話し言葉が面白い」「口語表現が軽やかで新しい」とかで、社会になかなかのインパクトを与えていました。

ここから、短歌の裾野が一気に広がったように、オッサーは感じています。

現代では、冒頭で書いたような、SNSを通じての短歌の発表が多く見受けられ、そこで認められて歌集を出版する歌人まで現れています。

てなわけで、短歌の歴史をオッサー主観でざっと説明しました。

短歌を詠めば自然とココロととのう

ちょっと世間は短歌ブームで、そんなに文学性がなくても、ちょっとオッサーも詠んでみようかなと思い、いくつか詠んでみました。

妄想か 夢か現(うつつ)か わからない

怖くて何も 言えぬ毎日なぜなのか 体にチカラ入らない

ただ受け入れて 横になるだけ忘れたい記憶をごしごし消したい

オッサー

そんな消しゴム 誰か下さい

ちょっと、内容がシビアかつ後ろ向きなものが多くて、読んだ皆さまは困惑してしまうかも知れませんが……。

仕事を休み、何も気力がわかないまま自宅で立ち上がることができず、布団の中にくるまっている時にオッサーが詠んだ歌です。

もしかしたら職場でめちゃくちゃ嫌われてるのかも知れないし、言いたいことを言って、もっと嫌われるのはイヤだし怖いから、ちょっと我慢して言うのはやめておこうかなぁ……とか。

あるいは、心を壊した当時のパワハラを受けている時の光景や記憶が、走馬灯のように湧き上がっては、こんな記憶はもういらない、こんな記憶はもう消したい……とか。

そんなことを感じている時は本当につらくてしんどくて。

だけど三十一音で表現すると短歌になるな…と思って文字数を考えてまとめ始めると、なんだか少し、心が落ち着いて軽くなる。

心の中に渦巻いている何かを、なんとかして言葉にして、短歌を作る作業をすることで、自身を少し客観的に見る時間ができる。

これって、けっこういいな。

そんなふうにオッサーは思いました。

思いを言葉に託して三十一音に整えて、歌を詠んでみて初めて、このように自分の心の中を見つめて、少しだけ整理できることを知りました。

ココロ打つ短歌集を手に取った

そんな日々を過ごしているオッサーですが、実は、30年ぶりに歌集を買ってしまいました。

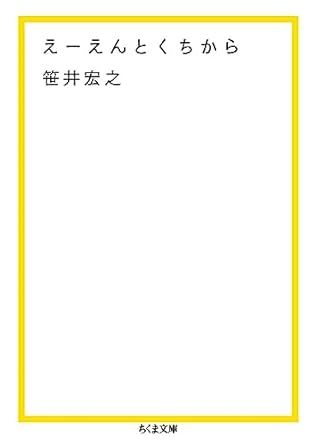

買った歌集はこれ!

2009年に二十六歳で夭折した歌人・笹井宏之の歌集で、没後10年を機に未発表原稿を加えて文庫化したものです。

気に入った一首に付箋をつけながら、一気に読み切ってしまいました。

オッサーが個人的にお気に入りの歌は以下の2首。

暮れなずむ ホームをふたり ぽろぽろと

音符のように 歩きましたね拾ったら 手紙のようで 開いたら

笹井宏之

あなたのようでもう見れません

ちょっとネタバレしてしまいました。

この歌集を読んでいると、一気に引き込まれて、心が持っていかれるような感覚があるんですよね。

短歌を詠んでみるのは難しいけれど……という皆さまに、オッサーからおすすめの歌集です。

そんなわけで今回は、短歌の歴史と魅力について、少しだけご紹介してみました。

短歌に触れてみるもよし、詠んでみるもよし。

一度、短歌を詠んでみたら、意外とハマるかもしれませんよ?

あわせて読みたい記事

※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」のオッサーが執筆しました